1.うたごえ恵那空(岐阜)

仲間を抱きしめて 作詞作曲 岩田実/合唱&伴奏編曲 井澤寿美子

木村 実感のこもった歌詞が心に響きます。一人では弱いけれど、仲間と共に逞しくなって来たという歴史

を自然に歌っています。その想いに沿って、大げさにならない前半のメロディが良い。

大竹 人と人の絆を素直に歌詞にしてみえ、とても温かい気持ちになりました。冒頭に戻るたびにソプラノ

のソロから始まるのではなく、別パターンを作られるとさらに楽しいすてきな曲になる予感がします。サビの部分のピアノのアレンジをもっと盛り上がる感じにしてみてください。すてきな仲間と共に歌い続ける世界をいただきました。

武 壮大な歌ですね。まず、曲の頭からの8小節がとてもよくできていますが、そのメロディの中で特

に私が気に入ったのは、「私には」の「は」、「まぶしくって」の「て」、このCの音の使い方です。 新鮮で、のびやかでこころに響きます。作者はメロディの「つぼ」を心得ているように感じます。ピアノ伴奏からはとても心地良い音がします。アレンジがとてもいいですね。演奏はよく歌いこまれています。これはこの歌の特徴であり、欠点ではないのですが、一つの曲にするには盛り込むものが大きすぎるのかなとも感じました。

長谷川 作詞の内容がとても具体的であるので、込められた気持ちがストレートに伝わってきます。うたの

仲間の成長への期待と信頼にあふれています。歌う仲間への讃歌です。

寮 「うたごえ」と自分の歴史をすなおに語った大河ドラマのような歌詞に、言葉に寄り添うナチュラ

ルな旋律。山もあり谷もあったけれど、今は歌と仲間とともにあるしあわせな人生を感じるすがすがしい歌でした。

2.昴休憩時うたう会(パレアナ)(大阪)

鶴と亀 作詞 千秋昌弘/作曲 森 二三

木村 ウクライナの鶴と日本の亀が仲良くなった、という発想に感服。詩の物語性と、千秋さんのソロの

歌いっぷりの上手さに、ずっとひこ込まれていきます。最後の「キーウ、キーウ」と歌うところが

いいですね。大袈裟にならないメロディと色んな味付けのあるピアノも素敵です。

大竹 鶴と亀とという長寿の動物を主役にすてきなストーリーを考えられたと思います。ストーリーを作り

込まれた結果、歌としてよりもストーリーテラー的な感じに出来上がってきた感じがします。さら に短い言葉、文章にされることで歌としてさらに昇華する感じがします。キーウキーウと歌うというのが心に残りました。

武 平和への願いを、鶴と亀(かめきち)の小さな物語にして歌にする、この発想が新鮮ですばらしいと

思います。今回のオリコンで(創作センターでも)印象深かった曲の一つです。長い年月、これまでも戦いと平和の繰り返しを見てきただろう鶴と亀たちが、これからもずっと仲良く住んでいられる地球であることを祈ります。林光さんを思わせるメロディ、すてきな伴奏、また千秋さんののびやかな声も心に残りました。これからもお二人のコンビで、どんな歌が生まれてくるのか、楽しみです。

長谷川 鶴と亀は日本の長寿の象徴ですから、どんなうたなのか好奇心が湧きました。うたがはじまるとちいさな池から物語がはじまり、そのうたごえは日本からウクライナへと行ったり来たりと鳴き交わす 平和希求のうたでした。心に残る物語のあるうたでした。

寮 アニメのような楽しい歌詞。まるで絵本の読みきかせのようなあたたかな歌。やさしさの中に込められた平和への願いが心に響きます。声高に「平和」というコトバを使わずに心に訴える歌ですね。

ウクライナに平和を 作詞 きむらいずみ/作曲 大内諒一

木村 拙詞に曲をつけたのは、同じ合唱団で歌っている大内さんです。「何十年振りに曲を書いた」と言

っていましたが、なかなかの出来栄え。彼が声楽やアコーディオンや指揮とうたごえ運動の幅を広 げながら身につけて来た音楽の力を感じる作品となったと思います。前奏後奏にウクライナ国歌の一部を取り入れているのも効果的です。今回は、名古屋の全国交流会第1日目の私自身の日程を確保するために映像参加にさせてもらいました。映像も音もスマホで上手に撮ってもらいましたが、前の二人が持っている「ウクライナに平和を」の文字が反射して楽譜のように見えてしまったのが残念でした。

大竹 とても聞きやすいメロディにされたと思います。1番2番と進んでいった時に男女混合になる、和

音になる、掛け合いになる、など変化があるとさらに良くなると思います。

武 戦争がはじまるとすぐに木村さんが詩を書き、全国の仲間たちが呼応して歌を作る、これはうたごえ

だからできることです。ロシアやウクライナの大地を思わせるような大内さんのこの曲の良いところは、なんといってもメロディつくりが自然で、歌いやすく覚えやすいことでしょう。これは歌つくりで最も大切な要素の一つだと思います。歌の心を知っている大内さんには、ぜひこれからも創作をお願いしたいです。本質ではなく蛇足ですが、例えば5番で2重唱とか3重唱になると、音楽としては豊かさが増すと思われます。

長谷川 戦争と平和を真正面から捉えた作詞に感動ました。反戦歌でありながら、平和を祈る気持ちが素直に感じられました。

寮 ロシアのウクライナ侵攻のニュースに胸の痛む日々。みんなが思っていることをストレートに言葉にしてくださりありがとうございます! ウクライナに平和を、日本に、世界に平和を!

人生これから 作詞作曲 山﨑義昌

木村 まるで自分のことを歌っていると感じる人が多いだろうと思います。私もその一人です。同年代の人にはノリやすいメロディもいい。サビのところで、歌詞では「ハァ」としか書かれていませんが、7拍使ってコブシを張り上げたところがいいです。映像の編集も巧みで、楽しい。

大竹 とても元気な年金暮らしのご様子がよく伝わってきました。粋なリズムと演歌調がうまく融合していると思います。どこか一ヶ所で良いので雰囲気が変わる部分を作ってみてください。

武 ほぼ私と同じ世代の山崎さんのこの歌は、私のうたでもあり、深く共感しながらお聞きしました。また映像も凝って作られていておおいに笑えました。この歌の生き方は理想的第2の人生のような気がします。うたつくりが自然でうまいので、この点で私がアドバイスすることがないです。美味い酒を飲みすぎないで、ぜひこれからも歌を作りつつ人生を楽しんでください。歌唱はもちろんですが、ピアノの演奏、伴奏アレンジも素晴らしいですね。

長谷川 年金暮らしがはじまったことを主軸にして、明るいリズムで楽しくうたいあげています。米づくり、湯めぐり、うまいもの、飲めることまさに、人生これからの心意気が伝わりました。

寮 愉快な歌詞に親しみやすい旋律。とても楽しい歌。ごはんもお酒もおいしくてよかった!わたしもいまだに「一本道」が見えずにとっちらかっていますが、ああ、わたしだけじゃないと励まされました。

どくだみ草 作詞 大上澄子・清水雅美/作曲 清水雅美・大熊啓

木村 気持ちが弱くなったり、やりたいことをあきらめたくなる時、誰にでもあるそういうことをどくだみ草に託した発想が素晴らしい。一番言いたい最後の2行につけられたメロディも、力になるメロディです。最初と最後のご挨拶も、映像参加の良さですね。

大竹 三連に気持ちを込められているというのが伝わってきました。歌詞を伸ばしていて歌うところが多い感じがします(楽譜の中で---になっている部分)。詰める、掛け合いにする、など全員で伸ばすのでは無い状態にすることでテンポ感の良い曲になっていきます。ぜひやってみてください。

武 この歌は、作者がおっしゃっている通り、最後の「あきらめるな、一人じゃない」この部分がとても印象深く、そこに持っていくまでのメロディも詞をいかしながら、よくできていると思います。16分音符を使った出だしのメロディ、「りんとして」の中盤もいいですね。どくだみ、なんでこんな名前なんだろう、この名前を恨んでいるのではないか?それでも、仲間と一緒に強く生きている。映像の中の皆さんが、この詩に深く共感して歌っていることが伝わってきます。

長谷川 どくだみ草と聞いただけで、りんとした白い花、草そのものが放つ強い匂いを思う。薬草としても用いられている花です。根をはって、多くの花を咲かせる。そんな花への思いは「あきらめるな ひとりじゃない だいじょうぶ」と心を支えてくれます。

寮 しつこい雑草として手を焼くドクダミは、実は「十薬」とも呼ばれ、古来より漢方にも使われた薬効のある草。見方を変えればこんなふうに見えるのだなと詞に感心しました。詞も曲も力強い歌!

6.きむらいずみとアバウトキャラバン(山形)~映像参加作品~

うたはわたしたちに~歳の終わりにうたう歌~ 作詞 ととこ/作曲 きむらいずみ

木村 拙曲につき、講評は控えます。作詞をした「ととこ」さんは、いつも元気で合唱団の例会を盛り上げてくれるムードメーカーです。今年の望年例会(年内最後の例会)で歌いたいと思います。

大竹 うたが本当にお好きなのだな、というのがひしひしと伝わってきます。「げんきを くれました」「ゆうきを くれました」の部分をそれぞれもう少しくっつけてメロディーにすると間延びせず引き締まってくると思います。「なみだあり」の部分が最高音になっていますが、どこを一番盛り上げたかったのかをもう一度考えてみてください。ハ長調において、ドの音は聞いている側には終わりの音に聞こえてきます。続きがある場合はドではない同じ和音の中でもミとかソのような音を狙ってみてください。皆さまのうたがますます楽しくなりますように。

武 ととこさんの思いや願いが詰まった小さなつぶやきが、木村さんのこころに共鳴して、一つの歌になりました。ただ今回発表されたこの歌は、まだ創作途上のスケッチのような気もします。「いろいろありましたが」から「元気をくれました」までのメロディは、ここで一回出たきりですが、この素材をできればもう1,2回使いたい。次の「みんな」から歌の終わりまで、とても良いメロディが続くのですが、全体の中で、このサビの部分が8割くらいを占めているので「あれ?もう終わってしまったの?」という気持ちになります。詞も歌も構成も、もう少し吟味し練り直すと、この素材はとても良い歌に生まれ変わりそうな予感がします。

長谷川 歳のおわりに歌ってほしいうた、とのこと。「いろいろありましたが」と歌い出すのも良いのかな。思い出すきっかけになりますが、涙あり笑いあり感動ありというところで、映像や思い出がうかぶ、間奏、余韻も欲しいです。

寮 ストレートな歌詞。印象的なリフレイン。歳の瀬に歌うにふさわしい歌ですね!

7.大阪工業大学合唱団こぶしOB会(大阪)

コンサート 作詞作曲 平井晴夫/編曲 武本芳江

木村 合唱団をOB会として結成した喜びと苦労がにじみ出ている歌詞と前半のメロディがいいですね。コンサートを作り上げるまでの活動が、丁寧に描かれています。サビ、特に3番以降のサビは、その気持ちの高まりをもう少し表現したいと感じました

大竹 コンサートをする楽しさを味わっていらっしゃいますね。「うたお」「うたおう」の部分の工夫が面白いです。ハ長調の中で、フレーズの最後をミレド、ファミレドとするとフレーズが先に進まず終わりを迎えてしまいます。ミレミ、ソファミなどドにしないだけでも先に進むことができますのでやってみてください。そういう意味でも、ラストの「うたお」のT.Barをミにしたのは先を感じさせてとても良いと感じました。

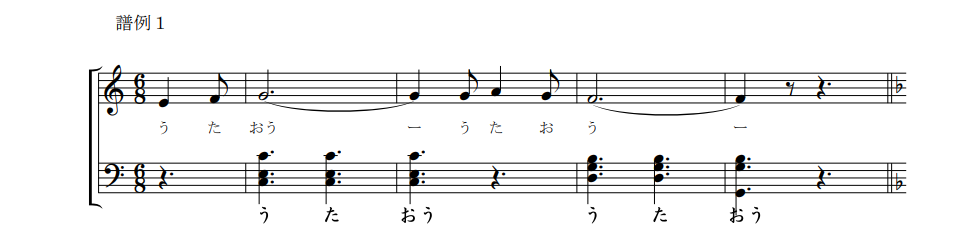

武 「世界が歌えば平和が生まれる。」いいことばですね。続く「歌は言葉に~苦しむ人に夢を届ける」この部分にも深く共感します。メロディは自然でとても歌いやすい。特に「歌をうたおう」からはつい私も歌いたくなりました。一つのアイディアですが、「歌おう」と後から追うところ、主旋律と同じ音で「歌おう」を歌いますが、男声合唱の美しさを引き立たせるなら、ここは違う音も重ねて歌うのはいかがでしょうか?(譜例1)

長谷川 男声合唱団のとりくんだうたごえはホールの幕があがったところから始まりました。その歌声はまるで、河のながれのように静かに力強く歌われていきました。ひとつの流れもみんなの流れに合流することにより大きな流れになると感じました。

寮 歌う喜びがまっすぐに伝わってくるすてきな歌! 男性コーラスの声もやわらかく力強く、魅力的でした。

8.ヤネコシンガーズ(京都)

親ガチャと政府ガチャ 詞・曲 ヤネコシンガーズ

木村 「親ガチャ」という嫌な言葉を「政府ガチャ」で切り返したのは見事。この試みが成功しているので、中盤での「結婚したい」以降の若者たちの声が非常によく伝わってきます。楽譜だけだとカッタルイ感じもしていましたが、皆が楽器を持って楽しくやっていたので、そういう懸念は感じませんでした。

大竹 面白い発想ですね。先日外国の人に「日本に生まれただけでも宝くじに当たったようなもんだ」と言われたのを思い出しました。9と11小節目のリズムに少々無理を感じます(特に2番)。おとなは何を応援し、何をする出番なのでしょうか。親ガチャと言ってしまっていることから何もしてくれないおとながいることを語ってしまっています。そのあたり、うまく整理できると良いかなと思います。政府ガチャについては親ガチャとは少々違いが出てくるのではないでしょうか。私たちは選挙に行くことができ、デモをすることができ、嘆願書を出しても逮捕されることのない国に住んでいます。いろいろな形で政府に対し国民が声を出せる国に住んでいます。親と政府、同じガチャで始まるかもしれませんが、その後についてはそこに違いがあるということを対比して今こそ行動しようという歌にするのもありではないでしょうか。

武 親ガチャがあるのなら、政府ガチャもあるだろうという、それを詞にして歌にしたアイディアが良いですね。途中の叫びのようなセリフにも、どれもみな共感します。メロディですが、この歌は「自分で親は選べない」のような跳躍が特徴的です。これがこの歌の良さでもあり、難しさでもあるかなと感じました。例えば「どんな環境に生まれても」は、16分音符で歌うにはやや無理があるような気もします。歌いやすさ、メロディの易しさも、こういったメッセージのある歌には必要な気がしました。

長谷川 毎年新しいうたを作って参加してきた京都のグループのうたです。親は選べないけれど、今のいきぐるしさ、暮らしにくさには若者たちが立ち上がって、発言しはじめ、みんなの出番ですよ、とうたいあげています。いろいろな楽器の音色もこのうたにあっていました。

寮 親ガチャ、政府ガチャ。親は選べないけれど、政府は選べたはず。こんな政府を選んでしまった大人たち、本当にいまこそ反省して立ち上がらなければ!やさしく楽しい歌で、大切なことを訴えるいい歌だと思いました。

予感 作詞作曲 望月フミヒロ

木村 いつも素晴らしいピアノとソプラノを聴かせていただき、ありがとうございます。人々の不安に寄り添ってという紹介の通り、壮大な想いを感じます。しかし、希望がどこにあるのか、それが何なのか、なかなか見えないもどかしさを強く感じます。最終連のメロディと歌詞をもう一度噛み締めたいと思います。

大竹 歌の出だし部分の美しさに引き込まれました。全体的にとても良くできています。F#m7(-5)の小節が良い味を出していると感じました。Cからの8小節間のピアノをさらに工夫されることでより良い曲になっていくのではないでしょうか。

武 今年も気が付くと望月さんの音の世界に、私たち聴衆も引き込まれています。うたごえの中でこの世界はやや異色ですが、私はとても好きです。不要の期待かも知れないですが、旅の途上で、フラット系の調に寄り道するのはいかがでしょうか?次はどんな歌が生まれるのか、いつも楽しみにしています。

長谷川 歌詞の意味は、深く広く、大きな愛を歌っています。ピアノ演奏、独唱という優れた内容に、しみじみと聞かせていただきました。大変きれいな詩と曲から、希望と強さなどを感じました。

寮 美しい詞、美しい曲。切なく胸に迫ってきて、思わず涙さそわれます。来し方の一瞬の風景が、さまざま脳裡に浮かびました。夏は木もれ陽の下、冬は日だまりで、ゆっくり聴いていたい曲。

10.浜松センター合唱団(静岡)

ウクライナに平和を 作詞 きむらいずみ/補詞作曲 岩淵七子/合唱編曲 松浦登雄

木村 拙詞に曲をつけていただき、ありがとうございます。「大切な命」、「大切な未来」、「祖国を守れ」と挿入された歌詞も、効果的で原詩の不十分なところを補っていると思います。深い悲しみの中に決意を感じさせるメロディも良いと思います。

大竹 皆様の優しさを感じるメロディーラインですね。訴えたい部分がもっと前面に出てくるようなメロディになるとさらに伝わりやすくなるのではないでしょうか。すてきなラストです。最後の2括弧に入る前をもっと盛り上げておくことで、2括弧以降がさらにこころに残るのではないかな、と感じました。

武 悲しみをたたえた美しいメロディに木村さんの詩がうまく乗り、こころ深く平和への願いが届きます。浜松合唱団の演奏も素晴らしいですが、合唱のアレンジ、ピアノ伴奏もとても良くできています。コードの表記ですが、AbdimはG#dimのほうが、Bm7(b5)も間違いではなさそうですが、G7のほうが自然かと思います。A/Dbも、A/C#がいいでしょう。

長谷川 白のドレスの方たちから、土足で踏み込むなとまっすぐな歌声に気持ちがつかまれるました。歌声の力で気持ちと歌詞が一体化していました。真摯に耳を傾けて聞くことができました。

寮 悲しみに満ちた陰うつな旋律が胸に迫りました。そんな中サビに力強さと希望が! 共に平和を祈りたい。

11.バイオ亭長浜(京都)

ウクライナによせて 作詞 高橋雅子/作曲 奥村忠一

藤村 言葉を大切にした奥村さんらしい節回しで心に届く歌でした。ただ、最初のモチーフがとても味わい深いイイメロディなので、「旗に込められた…」の部分を、新しい違うメロディにしないで、最初と同じメロディからはいったら、始まりのモチーフの素晴らしさがより印象的に受け止められると思います、ちょっともったいないと思います。また、最後の部分、もう一度くらい繰り返しをして、強い想いを伝えられたら、と思いました。

大竹 途中に3/4を入れ、すてきな変化が生まれました。ただ、使っているリズムが同じなため、あまり3拍子感が感じられなかったのがもったいないです。リズムパターンを変えて3拍子になったことが聞き手にわかりやすくするとより良くなると思います。

武 ウクライナを思う詞にふさわしい、静かに、そしてしっかりと心に届く良いメロディだと思います。独唱で歌われましたが、合唱にしても良いと思います。曲の構成で言えば、始まりの「しろい鳩飛ぶ」からのメロディがとても印象深いので、一回だけでは惜しい気もします。2番の「青い空と、黄金色の旗」もこのメロディに載せて行くのはどうでしょうか?「あおい」の下のFは、普通の人には低すぎて歌えないかなあと思います。あ→A お→Bb い→楽譜通りではいかがでしょうか?争いはもういらない、ここの部分いいですね。ピアノアレンジと演奏もすばらしい。

長谷川 高橋雅子さんのウクライナによせるうたは22番と27番とがあります。歌詞が似ているので気がつきました。一刻も早く戦争が終わり、このようなうたを歌わなくても良い日が来ますように祈らずにはいられません。

寮 願いの込められた歌。今、歌わずにはいられない歌ですね。豊かなウクライナの風景が目に浮かぶようでした。

12.福島教育のうたごえなごみ~ず(福島)

原発のない社会を子どもたちへ 作詞 大谷敏彰/作曲 佐藤香

藤村 力作!福島の人々が今何を求めているのか、ストレートに伝わる歌です。「佐藤香」節ともいえる熱のこもった歌でした。特に最後の転調後の泣けるようなフレーズ、素敵だと思いました。原発事故後、ずっとこの怒りと苦しみ、そして願いをぶつけての歌創り。何年たっても風化させない創作の取り組みに学びたいと思います。

大竹 あの大きな事故が過去の出来事になり始めてしまっている今日、どのように伝えていくのか大切な内容です。今回作られた歌詞は知っている人には理解できるのですが、まったく知らない人にどのように伝えるのかをもうひと工夫してみてください。「子どもたちに渡したい」という部分からの後半は少しやさしさが加わると温もりが残る曲になると感じました。

武 「原発のない社会をこどもたち」にという作者の願いは、私たちの願いでもありますが、当事者である人たちの歌は、響いてくる迫力が違います。やるせない悲しみと、やり場のない怒りの後の転調は、音楽的にもとても効果的で、この現実の中でも希望を子どもたちに残し伝えたいと歌う作者に、私も深く共感します。

長谷川 津波と原発事故は世界中を震撼させました。その事故の結果、多くの人命を失い、原発の取り返しのつかない放射能汚染が起きた。何が起きたかをこの歌は伝えようとしています。原発が見直されることなく、まだ続けようとしている現実に、この歌はあらゆる場所で歌い続けられることを期待します。

寮 原発事故から11年。復興オリンピックなどただのお題目。カネ・カネ・カネの現実が見えてきた今、訴えるべき大切な歌だと思いました。「そんな人たちを置き去りにして 復興 復興 言えるのでしょうか?」という問いかけが切実です。忘れてはいけないことを歌にしてくださって感謝。それなのに日本は、稼働中の原発が7基もあり、老朽化しても使えるように使用期限をのばそうとしています。この歌が、多くの人に歌われ届くことを願います。

13.チームちゃりんこwith名古屋青年合唱団有志(愛知)

ウクライナに心よせて~青い空と黄金色の大地の旗~ 作詞 高橋雅子/作曲さとうとしたか

藤村 印象的な導入のメロディ、大きなスケールで人々を歌で結び合える内容とメロディだと思います。後半、3拍子になってからの展開も新たな広がりを創り出していていいですね。2番カッコに入ってから、メロディに対して言葉が足らず間延びしているのは、最後の盛り上がりを欠いてしまいもったいないので、引き締まった終わりに向かう言葉選びがほしいですね。

大竹 歌の最初にDを持ってきたのがすてきな響きを創り出しています。その反面サビがBbで始まるのがもったいないな、と感じました。

武 平和への願いに満ちた高橋さんの詩に、ウクライナの大地を思わせるような、ゆったりとした美しいメロディがついて、いい歌ができました。冒頭の「白い鳩飛ぶ青い空」ここまでで聴衆は、すでにこの歌の世界に引き込まれています。特に「世界中~」からがのびやかでいいですね。最後に3拍子になるアイディアも秀逸です。「平和を」の3回め、47~48小節のF~Bbは、D7→Gmにしても良いかと思います。ここぞという時の和音ですね。最後のコード、F#はGbのほうが自然です。F#ですと、DbはC#表記になりますので。11と兄弟詩でしょうか。9月に続いてお聞きしましたが、やはり変わらず印象的な良い歌です。

長谷川 やさしいうた声が響いてきましたが、それは反戦歌でした。いまだに戦争が続いているウクライナに戦争はいらないと静かに強くつたえています。世界中の願いはなかなか届かないが、歌い続けることで思いはひろがって戦争を止める力になるのではないでしょうか。

寮 バラバラな服が「多様性」を感じさせてくれるチーム。白い鳩、青い空、小麦畑。芸術とウクライナの風景や特徴がよみこまれ、目に浮かびます。ただ、「平和を」というコトバはあまりに使われて、今、訴求力を失いかけています。オリジナルな自分のコトバで平和への願いを!

14.文化集団このゆびとまれプラス(千葉)

私のふるさと-11年目の福島に寄せて 作詞 石塚早恵/作曲 藤村記一郎

藤村 この作品に作曲で関わっているのでその点を除いた講評になります。演奏について、前半の2段をソロとか少人数で、思い出の故郷の花と、色、音など大事な中身が伝えられたら、後半がさらに生きてきますね。

大竹 直接的でなく温かい思い出を繰り返すことで生み出される情景にこころ動かされました。2番の最後Gm〜Am〜Bb〜Cの上向していく部分に特に温もりと優しさを感じました。「私のふるさと」の「の」の音が3番までの中ではBb、そしてコーダではCになるというちょっとした変化による印象の強さがとてもこころに響きました。

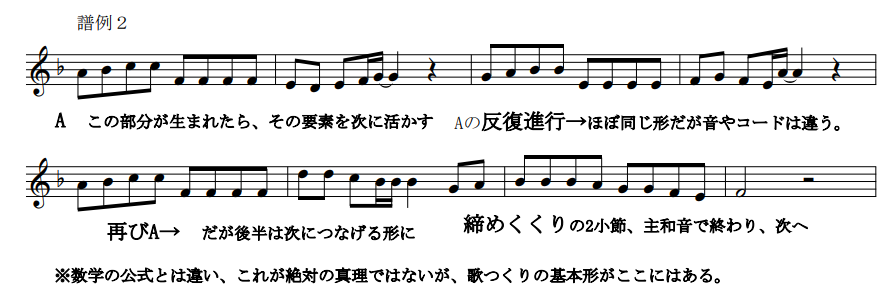

武 故郷を失った福島のこどもたちへの暖かいエールの歌ですが、また同時にそれは福島にとどまらず、子どもの頃の故郷を失った、私たち多くの大人たちの歌でもあると思えてきます。「思い出はいつも、花に包まれる」ここが特にいいですね。メロディも言葉に寄り添っています。初心の方のために、藤

村さんのこの歌を使って歌つくりの基本を学びたいと思います。(譜例2)

長谷川 このうたを聞いていると、ふるさとへの見方を考えさせられます。郷愁も感じますが、失ってしまったふるさとのかなしさが感じられます。それは「失くさないで 私のふるさと」というフレーズです。静かに、やさしく、意思は強く願う気持ちが伝わります。

寮 歌だけ聞けばなつかしいふるさとのなごやかな風景。しかし、副題の「11年目の福島に寄せて」を知ると、胸が痛くなった。なんでもない風景だからこそ大切だったと気づかせてくれる曲ですね。

15.合唱団こだま(教育)

ランドセルのつぶやき 作詞 設楽軌恵/作曲 磯部裕子

藤村 亡くなられた先生からの、ランドセルを一人称として書かれた、子どもたちの卒業にあたって送った素敵なメッセージですね。散文のような言葉をうまくまとまりのあるメロディの構成にされている磯部さんの手腕、そして美しいピアノアレンジと合唱、どれをとっても印象に残る傑作だと思いました。愛情いっぱいの言葉、揺れるような繊細なメロディ、そして情感あふれる演奏、最高でした。

大竹 ハミングがとても印象に残る良い使い方をされていると思います。それだけに後半にもうまいことハミングを入れていくことができれば全体としてまとまりが生まれてくると感じました。

武 ランドセルに託して歌った母親の思い、しみじみとそして暖かい、いい歌ですね。私も遠い昔の、こどもたちのランドセル姿を懐かしく思い出しました。作詞者の構成やことば選びのうまさ、そして、ピアノのアレンジや演奏も含め、作曲者の音楽の豊かさ感じます。前半はあえてメロディを変えずに言葉をちりばめていったようですが、無理がなくて、この曲の場合はいい結果を生んでいると思います。

長谷川 入学した小学生によりそっていたランドセルと欅の木に託しての子どもたちへの愛情を成長とともに表現されています。紹介文を読むと、愛情を注いで下さった、詞も書いてくださった先生はお亡くなりになったとのこと。先生はこのうたのように、ランドセルや欅に託したように見つめていてくれるように思いました。

寮 なんてやさしい歌詞。実感的でその時の手触りが、光が、まざまざと感じられます。愛があるからこそ書ける詞。やさしい旋律がコトバに寄りそって気持ちよく聞けます。曲の背景を知って胸がいっぱいに。先生の心のつまった詞だったのですね。歌になってきっと設楽先生のところに届いていることでしょう、先生を大好きだった子どもたちの心が。

16.麦っ子広場と仲間たち(長野)

麦っこ広場のうた(麦の穂~むぎっこの歌) 原詩 星野富弘/詞曲 井上和美編曲 中澤まさ江・唐沢史比古・武義和

藤村 星野富弘さんの詩画は僕も含め多くの人の琴線に触れるものが多く合唱曲も多く創られています。ネットで調べても、この「麦の穂」の詩と絵も多くの人の心をとらえていることがわかります。作者の井上和美さんは息子さんが養護学校に通われていて、そんな息子さんへの強い想いが優しいながらも力強いメッセージとなったと思いました。後半の三拍子になる所からが井上さんのオリジナルの詩ですね。前半、後半が有機的に合体し、多くの専門家の方々も加わり素敵な作品が生まれましたね。

大竹 4/4から3/4への変化がすてきです。せっかくの変化、もっと大きな変化を生んでも良いかもしれません冒頭の「麦の穂」の部分、ひとりずつ増えていく形、もしくは和音にしていくなどの形にすると穂が増える感が増していくと思います。いかがでしょうか。

武 歌いやすくて覚えやすいメロディからは、これを一緒に歌う人たちへの暖かい配慮を感じます。うた全体が透き通っていて、聴いていても歌っていても心地よいです。ピアノの演奏もすてきでした。「いつまでも友だち」のみんなとこれからも歌い続けてください。こういった歌が、全国で生まれるといいなあと思います。

長谷川 この歌の紹介では養護学校を卒業した仲間から生まれたうたとのこと、作詞が星野富弘さんというのも素敵だと思いました。麦の穂に託して子どもたちのことが、うたわれています。ひとりひとりの表情が見えてくる内容でした。やさしく包まれて、力強さも感じるうただと思いました。

寮 歌い出しに声が重なっていく編曲、いいですね。障害者たちの居場所「麦っこ広場」にぴったりの星野富弘さんの詞。気持ちのいい、すなおな曲になりました。麦畑で風に吹かれ、光にあたっている心持ちのするやさしい歌声でした。

17.港新婦人コスモスコーラス(東京)

心 詞 小澤アイ子/曲 町澤恵

藤村 「心」「ころころ」という詩から、モーツアルト風なコロコロとピアノが歌う、とてもお洒落な曲になりました。町澤さんにはこうした創作の引き出しがたくさんあります。演奏も大変だったと思いますが、見事でした。

大竹 心ころころという言葉遊び的な響きがとても楽しいです。和音付けもとてもすてきです。転調の仕方も凝っており、完成度の高い歌と感じました。

武 さわやかでおしゃれで、演奏が素晴らしいことも併せて、何度も繰り返し聞きたくなりました。「こころ」という音の響き、そしてこの詩の世界の深さが、音楽ととてもうまく溶け合っています。やや珍しい半音下がる転調も効果的ですね。ほかの女声合唱団にも紹介したい歌です。この作者の「次作」がいつも待ち遠しいです。

長谷川 心はころころと何処へ転がっていくのでしょうか。平明な言葉ですが、イメージは心の種子のようです。平和の種を平和の花をイメージしているのでしょう。ただ、「落ち葉がころころ かけっこしてる ころころころころ~」という童謡歌の、フレーズをイメージしてしまいました。

寮 ♪心 ころころ ころころ ころころころ ころころころ♪ 軽快で上品なリズムと旋律。ひとりの心から → あなたとつながりたい → 宇宙から地球にまいた種 と、視点が広がっていくのがとてもすてきです。

18.福井センター合唱団(福井)

コーヒータイム 作詞 大上澄子/補作詞作曲 清水雅美/編曲 斉藤清巳

藤村 大変な仕事をすすめるためのエネルギー補充「コーヒータイム」、それがとってもよく伝わる作品だと思います。創作講習会での指摘を受け、「夫の介護」に限定しない素敵な作品が生まれました。3番の出だしの「あなたをささえながら」の細かいリズムが、今のテンポでは少し窮屈な感じになるので、2番カッコに入ってからの数小節(「できることをしよう」まで)が一番思いのあふれた大切な部分ですので、そこをリズムなしのバラードでじっくりと心込めて歌う、というのはどうでしょう?

大竹 人それぞれにあるスイッチを入れる、入れ直すための「大切な時間」を12/8という3連のリズムに乗ってしっかりと歌い上げています。最初の歌をソロにされるのであれば、伴奏もギターのみにされると聞きやすくなると思います。Bメロの入りが良い感じで盛り上がりました。♪あーたらしい♪の部分のレのあとファまで下がってしまうと途端に歌詞が聞き取りづらくなってしまいましたので、盛り上がりを維持するためにもレーレレミbーレとその小節をしてみるのはいかがでしょうか。動きにダイナミックさをお求めであるならばちょっと物足りなくなってしまうかもしれませんが、聞きやすくはなり、音も高音域を維持できるので盛り上がった感じも維持できます。

武 清々しい朝のひととき、暖かいコーヒーのむこうに見えてくる「今日」に向かって、さあギアチェンジして出発!何気ないこんな日常が歌になると、この時間がとてもいとおしく大切に思えてきます。序盤の細かい音符が「新しい今日が」から一転、ひろがってゆくところが特にいいですね。歌つくりのうまさを感じます。初めて拝見した時は「介護」という言葉にハッとさせられ印象深かったのですが、それを取ってしまうのが良かったのかどうか、迷うところです。

長谷川 大変な時には気持ちが滅入るものです、そんなとき、いっぱいのコーヒーが気持ちを静め、切り替えてくれる。うたがそのきもちを表してくれました。素直な気持ちで気持ちを切り替え一歩、一歩、歩む力をもてる、コーヒータイム、大事です。

寮 なにげない朝のコーヒータイムの風景。介護にがんばっている人の詞と知ると胸がいっぱいに。わたしも父を自宅で6年介護し見送りました。歌詞にあるように、「長いようで短い」時間だったと思い出し、涙が出ました。わたしは心のギアチェンジ苦手だったなァ。でも、父とすごせたことに感謝しています。そんなことを思いおこさせてくれる歌でした。

19.炎の創作グループ(埼玉)

明日はきっと 作詞 大野悦子/作曲 飯塚頼夫・大野悦子・町澤恵

藤村 福島での全国創作講習会での体験や学びから生まれた素敵な作品です。10年経っても自宅に帰れない、朽ちていく自宅、怒りと悲しみ、そんななかだからこそ、明日への希望をうたうことの大切さを思います。その思いをお洒落な作曲が引き立てていました。「明日はきっと笑顔で」という心に響くメロディと、前半の動きの少ない押さえたメロディの対比もよく、終わり方も印象に残ります。

大竹 明日はきっと笑顔で、という希望を中心に歌詞にされたのはとても救われる気分になります。全体に直接には言及しない歌詞を目指されたのだと思います。しかし、逆に「10年過ぎても帰れない 朽ちてゆく家を見守る人々」の部分が浮いてしまう感じもします。音楽の部分で言うと、どの歌詞とどの歌詞が繋がっていて、どこが切りたいのかが分かりにくくなってしまっている感じがします。歌詞として繋がっているところは繋げて、切りたいところは切る、というように伝えたい塊を意識してみてください。曲の終わり方はとてもおしゃれですてきです。

武 「明日はきっと笑顔で」、繰り返されるこの部分が心に響きます。「10年過ぎても帰れない」からの悲しみとやるせなさをどう歌にするのか、これはなかなか難しいところです。いい詩、いい歌なのに、なぜか全体から受ける印象がやや澱んでしまう感があるのは、音が低すぎるからではないでしょうか。F調ではなく例えばAb調あたりで始めるというアイディアもありそうです。また、最後の「明日はきっと」で半音上げるアイディアもあるかもしれません。

長谷川 この歌には「沖津島」という地名があり、「10年経っても帰れない」というフレーズから、福島の原発で奪われた自然、昆虫や田んぼや沼の生き物を想像させてくれる。何年経っても帰れない被災地に、自然がもどる強い願いが歌われていると感じました。

寮 切ない!原発さえなければ、今頃は人々の顔にとっくに笑顔が戻っていたことでしょう。「原発」や「反対」というコトバを使わず、日常の具体的な景色を描くことでそれを伝えてくれる歌ですね。ありがとう。

20.移動子ども食堂くるくるごはん804(福井)

くるくるごはんの歌 作詞作曲 たこ(藤井貴子)

藤村 僕も以前、子ども食堂の歌を創りましたので、現場にも行っていろいろと勉強しましたが、「移動子ども食堂」そのものが新しい発想で、必要なところに出かけていくなんて思いもしませんでした。その新しい発想と歌が見事にマッチして、「食堂がやってくる」という「くるくる」が、歌になると「くるくる」と回り出し、ワクワクが広がる楽しい歌になっています。必要性から新たな着想が生まれ、そこから新たな曲想を生み出した創作のひとつの典型と思います。

大竹 子どもたちにも覚えやすい言葉遊びも印象に残るメロディと歌詞です。テーマソングとして大成功なのではないでしょうか。

武 3つのコードしかない、とてもシンプルな歌なのに、こころに残る印象深い歌になっています。演奏や効果的な演出が良かったこともありますが、ことばとメロディがぴったり寄り添っているというところがなによりかと思います。ソングの可能性を感じさせてくれました。移動式のこども食堂、大切な働きですね。遠くからですが応援しています。

長谷川 移動式の子ども食堂、素晴らしいです。お腹をすかせたこどもたちの笑顔が浮かびます。移動子ども食堂車がテーマソングを歌いながらやってくる、とても良いとりくみだと感心しました。きっと、皆さんの賛同を得ると思います。

寮 「子ども食堂」のテーマソングなんですね! とっても楽しい、うれしい歌。ワクワクしてきます。ご活動、感謝。ごはんの食べられないような子のいない日本になりますように! 政治から変えましょう! この歌をきいて集まってくる子どもたちが目に浮かびました。

21.白鷹うたう会(山形)

海からの贈り物~青年洋上大学の想い出~ 詞 白鷹うたう会/曲 ろくろべ/編曲 小林昭義・武義和

高田 (イントロ8小節)~素朴感あふれる歌い出しのメロディーが心にホット感漂う。いろんな「なみ」イントネーションが気になるところ。「♪いろんな色の涙があった」のあとの柔らかなメロディが印象的ですが、そのまま2部コーラスでアップしてもいいかも…

大竹 様々な出会い思い出を優しいこころで作られたのだなと感じました。2小節ごとに出てくる付点2分音符が流れに間延びと単調感を生んでしまうので、何かしら違う動きを入れたり、2分音符をやめてくっつけてみる、などして流れに変化を付けてみてください。

武 山形県の企画でかつて行われた「青年洋上大学」に参加した若い日の作者の出会いや思い出を、歌いやすく親しみやすいメロディにうまくまとめました。さわやかでいい歌だなあと思います。3番が「今の私」につながってくるところもいいですね。歌はさらっとでき上がったのだろうと思いますが、例えば「紙テープで」のところなど、歌と言葉が今一つ溶け合わないので、詞をもう一度吟味してみるのも必要かと思います。

長谷川 日本丸という船に乗って洋上へ出た時の感動がとてもやさしいメロデイにのって聞こえてきました。歌詞の中に「いろんな」が多く出てきますが、繰り返しが多いように感じました。別の言葉で表現されても良かったと思います。

寮 ゆったりとした曲想に心が広々とひろがりました。すばらしい思い出。でも今は遠い思い出になってしまったことの一抹のさみしさ。心にしみる歌です。♪いろんな〜♪ のところとくに。(洋上大学の想い出)という副題に様々な想像がふくらみました。美しい青春の1ページ。

22.かとうまさよ(宮城)

かがやいて 作詞作曲 かとうまさよ

高田 詩も曲も「輝いて」います。加えて歌唱もgoodです。特にサビがとっても生きています。欲を言えば、転調とか工夫して、「輝いて」が連なるように、繰り返してもOKかも。

大竹 たくさんの命と向き合ってみえた方の歌詞ですね。サビの部分の音域を少し高く持っていけるともっと盛り上がった「かがやいて」が作れると思います。ぜひチャレンジしてみてください。

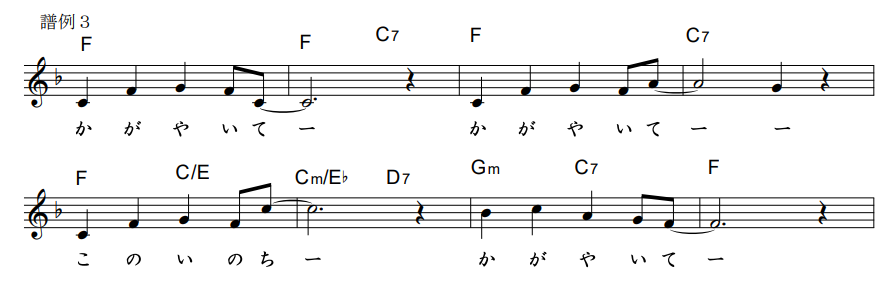

武 保育士として、また母として父として、小さな子どもたちに関わるものすべてにとって、この歌のテーマは、みなが心に抱く願いだと思います。ちりばめられたことばに、音楽が優しく寄り添った素敵な歌ですね。ご自身で作られ歌われているので、もう十分とは思いつつ、一言。全体に音域が一オクターブの中で完結していますが、「かがやいて」の部分、もう少し高い音で動くと、さらに歌が輝くのではないかと感じます。例えば譜例3に記しましたが、最後のこのいのちは、上のCに上がるというアイディアはいかがでしょうか?コードも「ここぞ」の和音を使って。

長谷川 保育士さんとして生きてきた、かとうさんの作詞、作曲のうたです。「かがやいて」という題名に子どもたちへの、すべての願いが込められていると感じました。

寮 心を願いを詞に曲にできるってすてきなことだなァと思いました。40年保育士さんをなさってきたとのこと。教え子の子が、ひょっとしたらもう成人しているかも。愛が連鎖して、きっと輝いているでしょう。シンガーソングライター、がんばってください!

23.D51合唱団(宮城)

旅の途中で 作詩 山本芳恵/補作詩作曲 南部大地

高田 小林康浩ワールドをつのらせるような旋律と歌・ピアノ。歌詞も良く内容を歌っています。演奏が作品を素晴らしく演出しています。言葉とメロディがしっかりマッチして、主体性の思いが聴く者の心を捉えます。ラストの「ここはまだ旅の途中」のフレーズは2番で歌っているので無くてもいいのでは… でも、ぜひ歌い広げてください。

大竹 8⃣の「吹雪の中を」のmpがとても効果的で歌の魅力を深めています。全体にもとてもよくできており、歌もこころを込めやすい流れで見ていても気持ち良さそうに歌って見えるのが印象に残りました。

武 D51合唱団のみなさんの今を歌った感動的な名曲ですが、D51に限らず、私たちはそれぞれ皆、叶うなら戻りたい場所や、できるなら行きたい場所を持っていますから、この歌はみんなの歌とも言えるでしょう。D51の皆さんにとっては、もう2度くらい高く、Bb調くらいのほうが、より輝いて響きそうでもあります。

長谷川 「D51合唱団」 という合唱団名からも 汽車が思い浮かびました。力強く走っていた、あの機関車への思いが、詩にも曲にもいっぱい詰まっていました。郷愁のような詩のなかに込められた 無念や、怒りの、気持ちは 「旅の途中で」というタイトルに表現され、詩のなかの「吹雪」の意味。流されて越してきた来た時代への厳しさとそれに負けない強さを静かに力強く感じさせます。

寮 格調高い懐古の歌。冬の駅舎の様子がモノクロで浮かび、次第に色彩がうかびあがってくるように感じました。そして、いまも「旅の途中」であるというのがいいですね!

24.佐々木伸介(国鉄)

五線譜の星になって 作詞作曲 佐々木伸介

高田 佐々木伸介の自伝書そのままでしたね。ポリシーでもある「未来は闘ってこそ開かれる~」その心情が良く伝わります。「五線譜の星になって」の題名、シャレてるねえ。作り続けることが未来を切り拓くと思います。発想力に拍手!

大竹 友への弔いの想いがまっすぐ伝わってきました。「五線譜の星」という響きが素晴らしいです。一番最後の「未来は」から半音もしくは全音上げの転調などを入れるとより強い想いを表現できると思います。

武 佐々木さんの自分史としての歌と思い、しみじみと聞いていくと衝撃の3番があり、また違った歌として、違った星として聞こえてきます。ここを同じメロディに載せたことが良いのか、ここは別のメロディになる方が良いのか、私には判断できませんが、例えば3番だけは、「星になって」の「て」の和音はAmではなくAにしてみるアイディアは考慮する価値がありそうです。(曲の最後はこの通りFでいいともいますが) ここに歌われた3曲、それぞれに小林さんのピアノを思い出しますが、良き後継者が現れたことを喜びたいと思います。

長谷川 うたに魅せられた人生のドラマが五線譜に歌詞とともに伝えられています。働く者のうた、闘いのうたであった、その人生に星になってしまった友への鎮魂が込められています。五線譜の星になってキラリと励ましているのは友、そして仲間たち、心をこめてうたうあげています。

寮 人生の重さとあたたかさが、じわっと 胸にしみてきました。「五線譜の星」という言葉が、美しくも哀しいですね。

25.女性コーラス野苺(東京)

初めて 作詞 飯泉昌子/作曲 岩崎結

高田 とっても素直な詩と旋律です。きれいなメロディの流れの中にワクワクする思いが湧き出ます。「明日はどんなはじめてが~」フレーズのメロディも言葉も素晴らしい。好きになるメロディがいっぱい、これからもぜひいろんな場所で歌ってください。

大竹 全体にとても優しい温かい響きの歌ですね。様々な「はじめて」に触れた時のこころの動きを思い出させる良い歌詞です。「明日はどんな初めてが」のメロディが落ち着く方向ではなく、なにかを予感させる、ドキドキさせる方向に持っていけるとより良くなるのではないでしょうか。

武 「行ってきます」はいつのこと?「初めまして」は誰に?連なる一つ一つのことばからは、曲をつける前からメロディが聞こえてきそうです。そして、この詩にふさわしい、さわやかで奥行きのあるメロディがついたと思います。終わり方も好きです。伴奏もすてきです。「っ」がとても多い詩なので、この作品はよくできていますが、メロディにするのに、また譜面にするのに工夫が必要かもしれません。蛇足ですが、休符の部分、ユニゾンの部分を整理すると、1ページくらいは縮まりそうですね。「譜面を見た感じ」というのも意外に大切な要素だと思っています。

長谷川 「行ってきます」のあとにどんな物語がひろがったのでしょう?と期待しました。視点はいろいろな初めてに広がっていきましたので、物語として感じるには、言葉の映像がめまぐるしい気がしました。初めてを大事にしたい気持ちがのこりました。

寮 詞に泣けました。子どもはきっと「はじめて」だらけだから、人生の時間がいつもキラキラきらめいているのでしょうね。でも、どんな年令になっても、きっと「はじめて」がある。出会うひとつひとつが、ほんとうは「はじめて」のはず。それをいきいきと、はじめてと感じられる感性を失いたくないな、と思いました。ありがとう、いい歌を。

26.友よ闘ってこそ明日がある合唱団(大阪)

仲間のうた 作詞 西崎裕次/作曲 やまねひろゆき

高田 堂々とした歌いっぷりがいい。演出もgood。♪わすれるな→音を下げるより上げるようにしてみたら… ♪われらがしめい→キーワードの音を充てるとか…全体としては良くまとまっていて聴きやすい労働歌です。

大竹 9〜12小節の変化が良い味を出しています。最後の4小節の冒頭、レーレドーシbーソー、と下がってきてしまうとテンションも一緒に下がってきてしまいます。声の上に問題がなければ上に向かってレーレファーファーミbーとされると、そこの部分がぐっと聴衆に届きやすくなります。

武 歌詞もメロディも良くまとまっていて、注文のつけ所がありません。演奏も力強くていいですね。もう一つ、印象が薄いのはなぜかと思うのですが、どこかにおっと思うような新鮮さがあると良いのかなあと思いました。3段目の「誇りを胸に」からが私は特に好きです。ずっと長く歌い続けてください。

長谷川 仲間というと一緒に働いてきた人たち、一緒に闘ってきた人たち、あるいは、おなじうたのグループなど、趣味を生かした活動などいろいろ考えられます。仲間のうたには希望に向かう若者たちがスクラムくんで一緒に歩いていこうよ、という呼びかけのうたと聞こえてきました。

寮 力強い労働者の歌ですね。声を合わせて歌ったら、力が湧いてくるでしょう。そんな仲間がいるって、うらやましいことです。

27.ちばりよ~沖縄合唱団(大阪)

ちむぐりさ~遺骨が眠る土を海に沈めないで~ 作詞 高砂保子/作曲 鬼崎良弘

高田 Slowで迫力のある出だし。アクセントで歌うかスラーで歌うか…一度試してみては。詩が曲(メロディ)を産み出していますね。A♭の転調も効果的です。「♪ちむぐりさー」、このフレーズだけでもコーラスにするともっと効果的かも。また、ラストの「♪苦しみを悲しみを」すべて沖縄旋律にしてみたら…。

大竹 何かの連作の一部を感じる劇的な歌です。とても凝った作りで、強弱をうまく使い聞き手に語りかけることができています。コーダ61小節目からもドキリとしました。とても良いです。

武 沖縄の人たちの悲しみや怒りの深さを思うと、安易な感想は書けないのですが、この歌は深く私の心に響きました。音楽としても良くできています。ことばとメロディが、ずっと前から一緒だったような自然さがあります。ぜひ歌い続けてほしいですし、ほかの合唱団でも歌ってほしいと思う歌です。

長谷川 沖縄合唱団のうたごえは、沖縄戦で亡くなった方の遺骨までもまた、軍事の基地に、辺野古の基地に埋め立てようとしていることへの強い抗議と哀しみのうただと思います。この切実なうたが亡くなった方々に二度と戦争のない平和な世の中になったよ、と伝えられる日にしたい、沖縄戦の悲惨が今ウクライナでも起きている戦争のかなしみにつながります。

寮 歌に涙がとまりません。「戦争反対」と言わず、「平和を」と語らず、それでも深く深く響いてくる平和への願い。リアルな「小さな歴史」をきちんと描いているからこそ「大きな歴史」の悲惨さが、そして辺野古の青い海をその遺骨の土で埋めていることの非道さが、くっきりと浮かびあがってきました。歌にしてくださってありがとうございます。

28.宮城教職員合唱団ひまわり(宮城)

コロナとさよならしたら 作詞 宮城教職員合唱団ひまわり/作曲 石垣就子

高田 mとMの組み合わせが面白い。m→M→m転調Mの展開が言葉の表現をしっかりと描いています。石垣さんの曲作りのアプローチ表現が素晴らしいです。「♪早くコロナとさよならしたい」の素朴な想いが、とっても心地いいです。

大竹 「さよならしたら」の後の追いかけるピアノが印象に残りますね。過去の楽しかったこと、現在の状況、未来の希望、バランス良く入っています。単調で始まり長調で終始というのも希望を持てそうな雰囲気で好印象です。

武 うたごえのオリコンの良さ、特徴の一つは、そこでしか生まれえない歌、その人しか書けない歌を生み出すことにあります。この歌も、日々こどもたちに寄り添って生きている皆さんにしかできない歌です。途中のセリフもいいですね。ただ、子どもの声だけにとどまらず、大人のみなさんの声も挿入することはできないでしょうか?「コロナとさよならした」あとに見えてくる次の新しい世界、コロナを通してこそ見えてきた世界を子どもたちとどう生きたいのか、そんな思いも聞きたい気がしました。

長谷川 コロナによって、子どもたちが学校で奪われた内容、黙食、グループ活動など具体的な内容の歌詞は身に迫るものでした。子どもらしい姿が見たい、こんな時代もあったとお日様の下で笑え合える未来が早く来ると良いです。そんな願いが届いてきます。

寮 とても実践的な詞。今の子どもたち、本当にかわいそう。みんながこの詞のように思っていることでしょう。多くの人々の心を代弁してくれる歌だなと思いました。ありがとう! 早くコロナとさよならしたい! わたしも!

29.宇宙人(教育)

戦さのあとに残されたものは 作詞 箱崎作次/作曲 佐藤香

高田 胸に突き刺す言葉、力強いメロディ…圧倒されるほど印象度は高い。言葉が多く感じられるが、歌の表現力がこの作品の意図を示している。途中、間奏を入れるとかして、歌の流れに間を作る、のも一つの方法かも。歌い疲れにならないように歌い続けてください。戦争が終わるまで…。

大竹 この歌詞の内容は今回のウクライナに限らずどこの戦さであっても起こるものですね。さらに言えば残念なことに私たちにも起こり得る内容です。そのことを考えていくと、最後の「私たちはあなたたちと共にある」という私とあなたが誰を指すのかいずれ判らなくなってしまう可能性が潜んでいます。戦さが悲惨な状況を生み出すのだ、という内容だけで良いかもしれません。そして、「戦さの後に残されたものも忘れはしまい」と解説にありますが、2番の内容にある「何世代も続く憎しみ」は忘れていかなければ先に進めなくなってしまいます。別な角度から考えると、3番の頭で「戦さのあとに残された私たちは」とありますが、この私たちは日本人でしょうか、ウクライナ人でしょうか、それとも地球上全体の人々でしょうか。この部分の私たちを定義すると最後の「私たちはあなたたちと」の部分の私とあなたがまた分かりにくくなってしまいます。全体にはとても強いメッセージが込められており良い歌ですので、ぜひ上記のあたりを整理してみてください。

武 かつての日本の中国や朝鮮への侵略が、いかに長きにわたって隣国の人たちに禍根を残しているか、それを知る私たちは、箱崎さんが歌っているように、戦さがそのあとに残す憎しみや怒りの連鎖について共感します。まさにこの歌は私たちに日本人の歌でもあるのです。佐藤さんの作る音楽は、歌つくりに手慣れた佐藤さん独特の世界をいつも感じますが、私が驚くのは、毎年新しいチャレンジがあり、進化し続けていることです。この曲でも、いくつかの新鮮な音楽的なチャレンジを感じます。

長谷川 ウクライナの惨劇を忘れないと作詞・作曲されたこの歌は戦争が終わって欲しいという世界の願いです。それなのに戦争は続いています。どれだけの犠牲が出たら、どれだけの破壊が進んだら、終わるのでしょうか?このうたは、戦がもたらしてきたものを正面からとりあげています。普遍化した内容は、今まで経験した戦争の表現としてもうたわれることでしょう。

寮 抽象的な「平和を」といったコトバではなく、具体的な風景をひとつひとつ上げることで、戦争の悲惨さを実感させる歌だと思いました。ロシアとウクライナの戦いばかりではなく、これはそのまま、原発事故によって分断された今の日本にも通じるものだと感じます。原発と戦争のない世をつくりましょう!

30.フリーダム(岡山)

一輪の花を飾る 作詞 石黒真知子/作曲 原田義雄

高田 無駄のない旋律。歌詞と良くマッチしているメロディと歌唱力のある演奏です。いい歌出来ましたね。Good・Good! 楽譜の書き方に一部難解な特徴がありますが…でもぜひ歌い広げてください。

大竹 ドラマを見ているような、しかしこれが実際に起こっている悲劇なのだな、と考えさせられました。ただ、進んでいくうちにいくつか疑問も湧いてきてしまいました。一番最後にあるかわした約束なのだと思われる「今日一輪の花を飾る」の中の今日はいつを指してみえるのでしょうか。そしてなぜ今日なのでしょうか。チューリップが最初に提示されていますが、最後の一輪の花はチューリップなのでしょうか。それともどんな花でも良いのでしょうか。あなたとは誰なのでしょうか。この歌の主役が最初にチューリップを買った男性と見るのであれば、あなたは娘か妻か母。そして一輪の花を飾ったのは男性。爆撃された病院の瓦礫の前でこぶしを握りしめるあなた、という力強い表現からみると、あなたは男性にも感じられ、そして一輪の花をかざったのは娘か妻か母。かわす約束なのかかわした約束なのかどちらなのでしょうか。細かいことに感じられるかもしれませんが、いろいろと謎が残ると没入しきれなくなってしまいます。今一度整理してみてください。

武 なんという歌なのでしょう。深い悲しみの中の一条のひかり、荒れ果てた戦場のひとかけらの希望。この歌のように、私たちはそれを歌いたいのです。楽譜は微妙な修正が必要ですが、戦争が世界にある限り、ぜひ歌い続けてほしい歌です。

長谷川 一輪の花を贈る、その人はウクライナの男性、戦場の背景がうたに重なって聞こえてくる。愛する家族とわかれて一輪の花を。花は希望、花は心のつばさ、曲のなかに置かれた間が考えさせてくれ、胸に響いてきました。一日も早く平和な日々をと思いました。

寮 映画の一場面のように、男性が一輪の花を贈るシーンが目に浮かびました。「男性は出国禁止。残って戦いなさい」というウクライナ政府。ゆえに生まれる悲劇。それでいいのだろうか? と思わずにいられません。具体性があるがゆえに、いろいろ考えさせてくれる歌だと感じました。

31.保育のうたごえ合同(保育)

5月7日のこと 作詞 坂本将取/作曲 新実桂奈

木村 若々しい声、リズム、メロディで、若い時にしか体験できなことを歌にしてくれました。その当事者と思われる赤ちゃんの絶妙のタイミングでの泣き声。ステージに立った全員でつくった演奏と感じました。この創作の背景にも、支え合い、助け合う保育の仲間の存在があることに気づかされます。

大竹 同じ想いをされた方がたくさんいるコロナ禍の世界です。素直な感情をそのまま歌にするのはなかなか難しいものですが、そこを創り上げたのは素晴らしいです。そしてどうして、なんでのままではなく、明るいありがとうに変化するというこころの変化が感動を呼び込みます。歌をわかっているようなタイミングで入るお子様の声が最高でした。

武 人生で最も印象深い日の一つ、親になった日。5月7日の一日が感動的な歌になりました。このメロディの持つ若々しさは、今のうたごえの中で希望のひかりです。最後にぴったりと効果音のように入った泣き声が、この歌に与えられた天からのプレゼント、のど自慢の鐘のようでした。ぜひこれからも歌を作り続けてください。

長谷川 そばにいたいのに、と歌い出されたこのうたは、コロナ禍で出産に立ち会えない、持っていきようのない気持ちにあふれています。本来なら、一緒に感動の出産に立ち会えたでしょうに、とても残念で口惜しい思いが伝わってきます。その気持ちも、赤ちゃんの声が響いて、明るさに変わるのが伝わりました。おめでとうと一緒に言いたい気持ちです。

寮 コロナ禍で出産に立ち会えなかった若きお父さんの心。知ってか知らずか、赤ちゃん、お母さんの腕

の中で大暴れ。元気なよい子。赤ちゃんのぐずる声さえ歌の一部に。あったかい、いい歌ですね。

この子が大きくなって歌の意味がわかるようになったら、また歌ってあげて下さいね。その頃に

は、コロナ禍も戦争も、この地上からなくなっていますように!すてきなご家族の姿に心和みまし

た。ありがとう!

32.いでちゃん。(奈良)

心の海 作詞 柳 純/作曲 いでちゃん。/編曲 ジョイフル・ケイ

木村 単調にも思えるメロディが、かえって心の迷いを感じさせるから不思議です。寄せては返す波のように、心の海を表現しています。ただ、「一抹の喜び」という表現に違和感を感じるのは私だけでしょうか。次に出てくる「かすかな」と同じ語を繰り返したくなかったのか。「一抹の不安を感じる喜び」を表したかったのか。身近な人たちと議論して、「心の海」にふさわしい表現を見つけ出してはいかがでしょうか。

大竹 とても良い声をして見えるのでこれからもたくさんの歌を作って歌っていっていただきたいです。冒頭と最後を除くほとんどが4小節ずつの塊のフレーズになっていて流れが毎回止まってしまいます。何かしらリズムや文字数などを工夫し、4小節で止まらない場所をいくつか作る工夫をしてみてください。また多くの人と一緒に歌うことを目指して見えるのであれば、という前提になりますが、メロディライン、リズムを楽譜の通りに歌われるか、楽譜を歌に合わせるか、どちらかをしないと譜を読んでいる人は混乱してしまいます。

武 動きの少ない、単純ともいえるメロディですが、いでちゃんの世界がこの歌の中に広がっていて、心に響きます。詞の深さ、歌のうまさやギターの音の美しさもその世界を支えているのでしょう。「もとめながら」で一回だけ上がるところも印象的です。

長谷川 さすらい、まよう、悲しみ、不安な日々がいつまで続くのかと心の海は荒れて疲れているのだが、これが現実なのかもしれません。この心を満たすのは毎日の糧であったり、優しさであったりすることをつたえています。

寮 語りかけるようなすてきな弾き語りでした。やさしい包容力のある声がすてき。祈りに満ちた詞ですね。

33.ひまわり(青年)

愛を話そう 作詞 典門沙美/作曲 隅広智子

木村 劇中歌という大きな制約がある中で、単独の曲としても成り立つように、よく創られていると感じました。メロディに勢いがあって、若者たちの想い、要求を訴えかけているようでした。

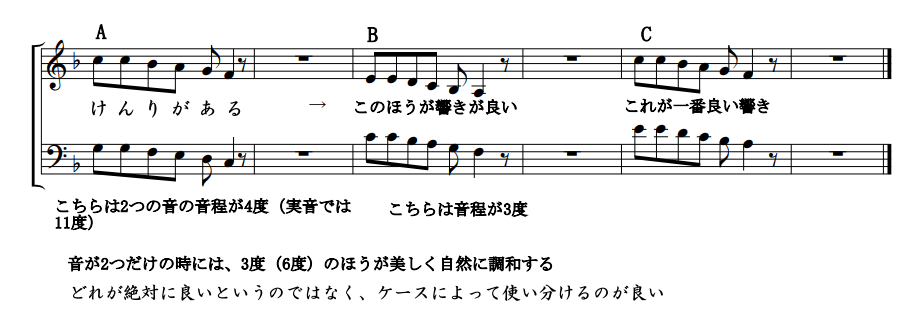

大竹 ドシbラ(ソファ)とファラドだけですてきなメロディを作られました。「愛を話そう」という内容と「権利がある」という主張が並列されていることに少し違和感を覚えました。「権利がある」の部分の歌が完全4度の和音で進み続けないほうが良いかもしれません。下のパートをソソソファミドとするなど、少し変えてみてください。

武 オブラディ・オブラダみたいな、印象深いメロディの繰り返しの部分と、のびやかな「愛を話そう」

の部分の対比の良さ、そして女性の天賦の透明な声が、この歌を支えています。理論的アドバイ

スですが、男性と女性の2重唱は、美しく響かせるには男性が上(実際は下ですが)のほうが、響

きは美しくなります。(音の距離が近くなるからです)また2重唱の2つの音の音程が4度(例えば

ドとソのような)で続くのは、(譜例4参照)美しい響きにはなりにくいので、そのあたりをもう一

度改善すると、さらに良い歌に生まれ変わるのではないかと思います。

長谷川 このうたは語り合い、前に進む話し合い、愛を語ることの大切さを権利として歌い上げています。憲法を守る集会でうたわれたそうですが、いつでもどこでも歌い続けたいです。

寮 憲法のことも、リズムと旋律のある歌になると、スルスルと心に入ってきますね。憲法について話すのは、愛を語ることなんだと、この詞で気がつきました。ギター、アコーディオン、カスタネットという編成も親しみが持てます。

34.どすこい(広島)

500万年 作詞 どすこい/作曲 栗栖慎一

木村 人類の歴史を背景にした、スケールの大きな発想の曲。500万年の歴史の詳細を知らなくても、「人は人を殺し合うものではなく 愛し合うもの」という訴えかけが心に響いてきます。昨年の歌も印象的でしたが、体格のいい来栖さんの風貌にも合った独自の世界を見つけ出しているように思います。

大竹 ずしんと心に来る歌です。殺せない、殺せる、ちょっとした変化で変わっていく人間をきちんとした理由も入れて歌詞にされています。内容的にはグロすぎる状況がはっきりと目に浮かんでしまい、もう少しだけ遠回しな表現にされると皆で歌いやすくなるのではないかな、と感じました。

武 ヒトの根源が問われている壮大な平和の歌です。メロディの単純な作りが効果的で、聴く者の共感と感動を呼びます。作者の平和への強い願いが、この着想を生んだのでしょう。可能性を秘めた良い歌だからこその感想ですが、メロディと楽譜の微妙な違い、コード(GなのかGmなのかとか)のあいまいさが気になります。ギターの調弦ももう一つ。

長谷川 この題名「500万年」が言いたかったこと、499万年前まで地球は平和だった。1万年前から弓を引いたとうたう。一万年の長さで人類が残した足跡が発掘される。~人は人を殺せない 愛し合うものだから~と、うたが繰り返されて、戦争の愚かさや、人類の進化のなかで悲劇が繰り返されてきた、反戦への思いが強く響いてきました。

寮 雄大な視点を持つ詞、考えさせられました。ずっしりと胸に響いてきます。♪人は殺し合うものではなく愛し合うものだから♪ というフレーズが心に残りました。

35.国鉄広島ナッパーズwith広島合唱団有志(国鉄)

ウクライナに平和を 作詞 きむらいずみ/作曲 たかだりゅうじ

木村 拙詞に曲をつけていただき、ありがとうございます。歌詞の順番を一部入れ替えても違和感がありません。むしろ、2つの行をシュプレヒコールにしたのは、歌詞の大本を引き立たせてくれる効果があると思います。明るくて前進感のあるメロディにも驚きました。解説にもあるように集会の歌として使われているということですが、今日の発表を聴いてその理由がわかりました。原詩の弱点を補う「高田マジック」、「広島マジック」とも言える演奏でした。お役に立てて嬉しいです。

大竹 軽快なリズムでテーマにしている内容が重くなり過ぎていないのが良いと感じました。2拍裏から伸ばすパターンがちょっと多い感じがします。少し変えるだけで変化に富んだ曲になりより良くなると思います。

武 この詩にはたくさんの歌が作られましたが、これほど明るく力強い歌はほかにはないでしょう。戦争を歌いながらも、この歌からは戦争の悲惨を乗り越えたその先が見えます。その先に響くウクライナの人たちの喜びの声が聞こえてきます。かつてWe shall overcomeがそうだったように、メジャーコードでも力強く平和が歌えるということを、この歌は気づかせてくれました。

長谷川 今回、きむらいずみさんの歌詞に、いくつもの作曲された「ウクライナに平和を」を聞かせていただきました。どの作曲でのうたも、詞の持つ力があり、反戦への強い意志を感じました。いくつでも、なんどでも、この詞とうたを聞きたい、届けたいという気持ちが湧いてくる。うたの力を感じました。

寮 明るい曲想で歌う「ウクライナに平和を」。明るく前向きなリズムと旋律だからこそすなおに胸に届いてきます。みんなで歌うのにも適していますね。

36.愛知子どもの幸せと平和を願う合唱団(愛知)

宇宙人がやってきたよ 作詞作曲 鈴木友子/編曲 藤村記一郎

木村 母親になった喜びを、とても楽しく表現しましたね。生年月日と出生時の体重がしっかり歌詞になっているのもいいですね。まるで子育てミュージカルが開幕したようです。こんな感じで積み重ねて行ったら本当にそうなる(お子さんが二十歳になる頃を終演とするミュージカルの完成)かもと予感さえさせる、楽しい歌です。

大竹 かわいらしい宇宙人に対する愛情が溢れている曲です。エイプリルフールの日と掛けてみえるのか、ウソ、ウソじゃなーい、というところも面白いです。やって来たよ、のリズムがノリが良くて楽しいですね。

武 曲のタイトルでまず惹きつけられます。メロディはおしゃれで、ことばにもうまく適応していますね。二千二十二年の1番と、二千七百二十二グラムの2番が、さりげなく同じメロディに載っているのもうまいなあと感じます。一拍めに「ウソ!」「だよ!」「きょう」を入れたのも上手な作り方ですね。私たちは日本人やアメリカ人である前に、みな地球人であり宇宙人なのだと、改めてこの歌は気づかせてくれました。

長谷川 生まれたばかりの赤ちゃんは本当に宇宙人みたいです。ママが赤ちゃんと対面したときの感動や驚き期待感などが宇宙人という、うたになって、届いてきました。成長を続ける宇宙人(赤ちゃん)を抱っこしての歌声に赤ちゃんの声も協賛して、拍手でした。

寮 21世紀日本の「こんにちは赤ちゃん」ですね。宇宙人にたとえたのが愉快。こんな曲を書いてもらった赤ちゃんて幸せ者。歌ってくれる仲間がいるなんて、すてきなことですね。

37.Love Peace & Children(愛知)

みつけた! 原詩 古澤敦子/作詞 高橋歩・広美/作曲 水野桐弥/編曲 藤村記一郎

木村 歌詞を見ると、冒頭に「みつけた」とあって、何を見つけたのかは書いていません。書いてあるのはそれに対する子どもの反応で、読み手は想像するしかありません。詩としてもこういう手法は成り立つのですが、演奏では絵で示されて答えが分かるようになっています。子どもの目線で書かれていながら親の気持ちを掴むという高等技術ですね。さすがに「創作の愛知」の最先端を行くグループだと思いました。

大竹 童謡になりそうな歌です。絵がみえるような歌でとても好感が持てました。子どもの部分と大人の部分で調を変えた意図も伝わってきます。もしかしたら子どもの部分のテンポをもっと速くするともっと大人との変化が出て面白くなるかもしれません。

武 かわいらしくて、おしゃれで新鮮で、すてきな歌ですね。後半の「見つけた時のあなたの目」からの音楽の広がりもいいです。「なんにも変えられなーい」ここが私は一番好きです。この歌のような若々しい歌が、もっともっと生まれてほしいなと思います。次作を待っていますよ。

長谷川 こどもたちのきらきらの姿が浮かびました。何かを見つけたときの子どもたちの感動が無理なくうたわれています。歌い手のひとりひとり見つけた絵を見せてくれたのも共感しました。保育園や小学校低学年にうたって欲しいです。

寮 子どもたちのまなざしを、わくわくを、心を、すてきな歌に。ラストの段落、大人の目線に転換しますが、ここはなくして、「見つけた!」だけをテーマにしたら、子どもたちと一緒に歌えますね。

38.みどりんコーラス(愛知)

みちのく・秋 作詞 神谷恵子/作曲 藤村記一郎

木村 愛知県から、東北の歌が毎年のように生まれていることは記憶に残っています。そのみちのくシリーズの最終章「秋」。東北に住む私にとっては、この曲が一番しっくり来ると感じます。開拓団や義勇軍で旧満州に渡った人は、東北では山形県が一番多かったと聞いています。かろうじて生き延びたお父さんが、里を耕し小さな平和をつむいだという思いは、山形で平和を語る上では大事な要素で、地元紙では8月になると今でもそれを語る人を特集します。前半部の哀愁のあるメロディも魅力的。曲の構成力はさすが藤村さんです。

大竹 遠い想い出のような身近な想い出のような不思議な感覚にさせてくれる歌です。実際にあった出来事なのだろうな、と想いを馳せながら聴いていました。みちのく組曲四季を楽しみにしたくなる曲です。

武 みちのくの四季4部作の最後の曲になるこの歌が私は一番好きです。私が初めて訪ねたころの、半世紀も昔のみちのくの秋の風景が、詩とメロディから浮かび上がってくるようです。沖縄の摩文仁の丘に行くと、碑に刻まれた戦没者の中に、たくさんの東北地方出身者を見ることができます。また、貧しかったみちのくからはかつて、多くの先人たちが旧満州にもわたりました。かの地に長く住むものとして、この歌からは胸に迫るものを感じます。このとうちゃんは、私の隣人でもあるのです。4部作の最後にふさわしい名曲だと思います。ピアノの伴奏も良くできています。

長谷川 父親の生きてきた道程を追いながら、みちのくの地で農作業にはげむ父親の姿をうたいあげている。しみじみとした叙情がまほろばの夢の国を願う。うた声は、素敵な曲となって心をとらえました。

寮 お父さん、満蒙開拓団だったんですね。愛に溢れた眼差しで語られるお父さんの背後の歴史まで見えてきて、じーんとしました。お父さん、生きて帰れてよかった。親孝行なやさしい歌だと思いました。しみじみしました。

39.北の国から合唱団(北海道)

おにぎりのうた 詩 いがらしのりこ/曲 隅広智子・佐藤幸恵

木村 この歌詞は、今年、郡山市で開催された全国創作講習会に神奈川県から参加したいがらしのりこさんの作品。原発の被災地などを訪ねるバスの中で、小音楽会「バックトゥザ・フーチャンⅡ」でも紹介された遊雲の里ファーム菅野正寿さんから提供されたおにぎりを歌った作品です。だから、冒頭の「この村のおにぎり」という「この村」に特別な想いが込められているのです。完成度の高い歌詞の中で、ここをどう感じてもらうか。冒頭で「菅野さんのおにぎり、美味かったなぁ」の一言でも言ってから歌うか?副題に「〜菅野さんのおにぎり〜」とつけるか?曲は、この創作講習会にオンラインで参加した広島の隅広さんと北海道の佐藤さんです。リアル参加とオンライン参加を同時に実施した今年の創作講習会を象徴する作品となりました。

大竹 第3音から入るメロディがすてきです。一小節を一つに円を描くように進むリズム感がまあるいおにぎりと合っています。最後に入る「おにぎり」が楽しくてつい一緒に歌いたくなってしまいます。

武 握ってくれたひとの暖かさ、食べた場所のなつかしさ、おにぎりには誰にも、それぞれの思い出があると思います。この歌にはそんなおにぎりの思い出が詰まっています。ことばに寄り添った自然なメロディ、いいですね。メロディにやや新鮮さに欠ける点が課題でしょうか。

長谷川 福島を訪れた時に食べたおにぎり、福島のお米で作ったおにぎりのおいしさをつたえてくれます。福島ということはうたわれていませんが、普遍化された表現は日本のおにぎり讃歌とも言えます。北海道の21名の明るいうたごえが響きました。

寮 福島の歌と聞いて複雑な気持ちに。♪根菜キノコもどっさりと♪ というところ、今でも東北では野生のキノコや木の芽に高い放射能が検出されることがあります。この歌を何の心配もなく歌える世の中であったらと思わずにはいられません。原発さえなければ…それなのにこの国はなぜまだ原発を稼働させているのでしょうか? 許しがたい。ということを考えさせられました。

40.札幌のうたごえ(北海道)

ウクライナに平和を 作詞 きむらいずみ/作曲 高畠賢

木村 拙詞に曲をつけていただき、ありがとうございます。歌詞の一部を言い換えて使われていますが、どれもメロディに沿っているのでいいと思います。前半が力強く、意外にも後半のサビとなるところが静かな低い音になっています。私は、後半で平和への願いは困難な道だけど大切なものとして歌い、それを実現するために声を大にして訴え、呼びかけ、行動しなければならないと前半で訴えていると感じました。集会も歌も生き物、現場で歌って創り上げてきたライブ感を感じました。

大竹 他の同タイトルの歌とかなり印象の異なる歌ができました。「わたしたちの願い」の部分をsotto voceにされたことで、むしろ強く印象に残るメロディになったように感じました。

武 印象的な始まりの4小節がこの曲の命です。ここでもうすでに、聴く者は歌の世界に入り込んでしまいます。この歌のように、曲の最初から最高音を持ってくる歌を「高校三年生型」と私は呼んでいますが、参考にしたい作り方です。曲の後半は、やや課題も残る気がします。最後の和音があいまいですが、G?Gm?

長谷川 作曲者によってうたの味わい、感じ方がちがって伝わってくることがわかり、反戦の願い、平和への願いが繰り返しのリズムで伝わってきました。詩の内容が良く伝わってくると感じました。

寮 ゆったりとした美しい旋律。やさしい。それだけに胸にしみます。

41.合唱団「ペニ・ウン・クル」(北海道)

石狩川憲章~母なる石狩のめぐみをとりもどすために~ 詩 大雪と石狩の自然を守る会/曲 高畠賢

木村 心が穏やかになるゆったりとして美しいメロディです。この手の「憲章」と言うような文章に曲をつけると歌いにくくなりがちですが、とても歌いやすくて、市民にも広がるのではないでしょうか。ピアノも石狩川のように流れていました。

大竹 付点2分音符が多すぎて少し停滞感が出てしまっています。詰めたり、掛け合いにしたりして付点2分音符の延ばしを減らすことで前進するテンポ感が生まれます。「石狩川をー」の部分が同じように繰り返されているので、何かしらの変化が欲しいところです。

武 豊かにたっぷりと流れる石狩川が目に浮かぶような、ゆったりとしたつくりの歌が、歌詞にぴったりですね。歌を支えるピアノの伴奏は「ありきたり」ではなく、よく工夫されていて美しいです。高畠さんの作品は始まりの4小節が特徴的で、この作品もそこが心に響きます。終わりにこのメロディが再現されたところで「ぐっ」とくるのです。

長谷川 自然破壊、温暖化、水銀汚染と私たちの生活環境は悪化の道をたどってます。北海道の発表者、みんなでうたいあげたこの歌への強い願い、水銀汚染は許されないという気持ちが強く伝わりました。水はいのちそのもの、母なる川をとりもどすこの歌をみんなにつたえてください。

寮 あえてこのような声をあげねばならない世界をつくってきてしまった、わたしたち和人。この大地を少しも汚さないまま生きてきたアイヌの人々の悲しみに思いが及びました。できれば!そんな視点も欲しかったです。